シロウト園芸では37種類以上のモンステラを育てています。その様子はYouTubeで配信しています。

私と同じように葉っぱが大きく割れたモンステラ、穴が空いたに憧れる人も多いんじゃないかと思います。

私はモンステラについて、WebはもちろんYouTubeなど、国内外のメディアを調べまくりました。Webでモンステラの育て方を調べるといろんな方法がでてきますが、無難に育てる方法が多く、間違っていると思えわれる育て方ももいっぱいありました。

私自身のモンステラ育成で得たことと、集めた情報をあわせて簡単にまとめておきます。

ちなみにYouTubeのショートではご紹介しましたが、ダイソーの100円のモンステラは3ヶ月で葉っぱが割れました。とくに見てほしいのは葉が一枚ごとにきちんと大きくなっています。

ちなみに、こちらが我が家の最初に買ったモンステラ・デリシオーサで、知識がなさすぎて12月末に購入し、7ヶ月育てたものです。

ホームセンターで2株1800円くらいで購入したものが、いまでは葉のサイズが50cmを余裕で超えてきました。いま7月なので今年中だけでもまだまだ育つと思います。葉は一枚ごとにどんどん大きくなり、割れが増え、穴が増えてきています。➔その後葉のサイズが70cmまでになりました。

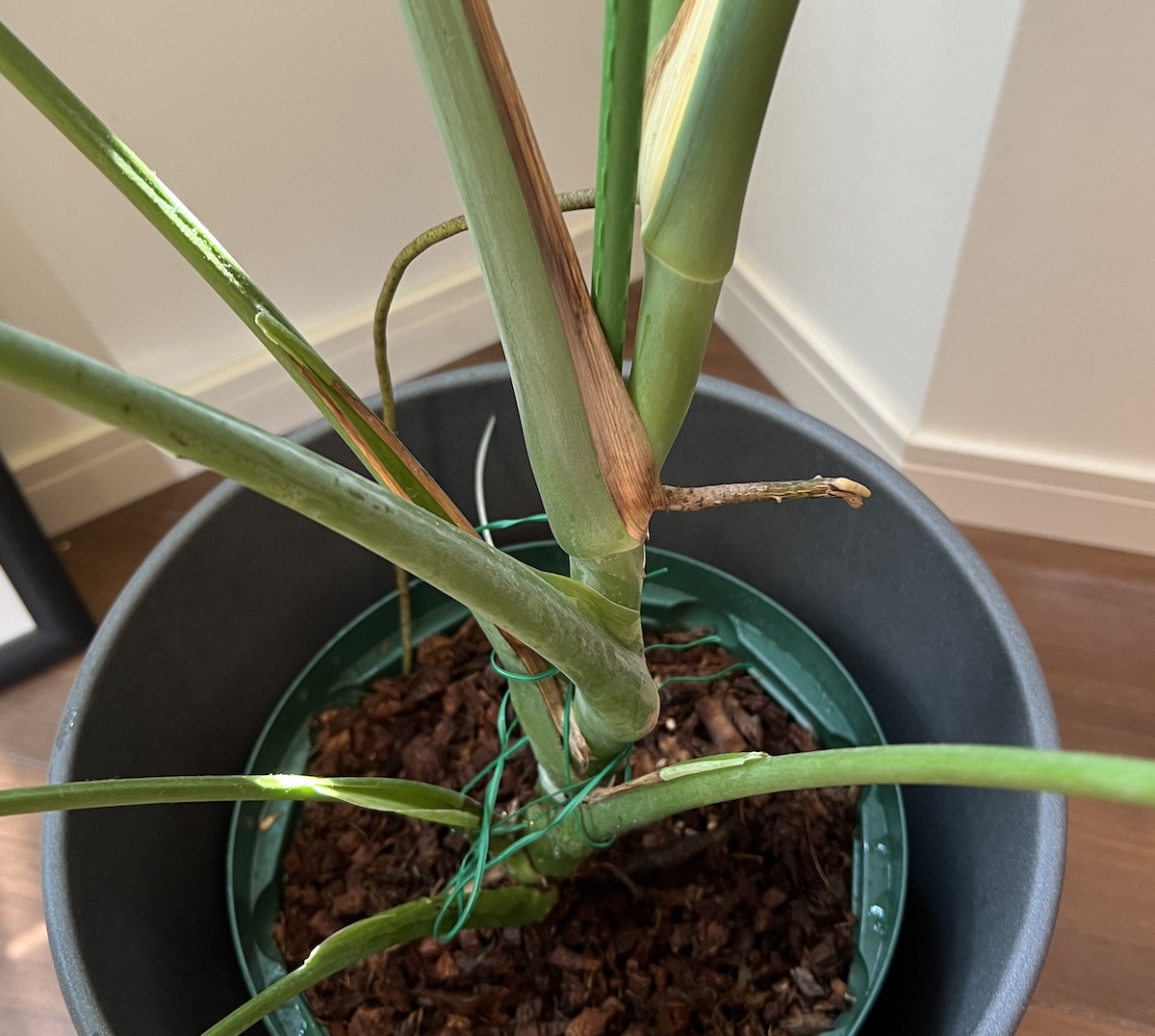

同じ鉢で購入した2株中の1株で、光が弱く、水が不安定な環境で育ったモンステラはこちら。

徒長したモンステラは節間が伸びていて、葉がしなっとしています。切れ込みも浅く、葉に穴も空いていません。

そこで、モンステラの基本情報から大きく育てる方法を簡単な方法から、少しマニアックな方法までお伝えします。あくまで私の意見なので参考までに。

ちなみに、モンステラを大きくする方法としてよく紹介されている

- 葉の剪定をすると大きくなる

- 鉢を大きくする

- 肥料をあげる

- モスポールを立てる

というのは一部あっていて、間違っているというか誤解しやすい情報な気がしています。

まだまだいろいろ試し中なので、情報が増えたときには記事をアップデートする予定です。

モンステラが大きくならないとお困りの方の育て方のひとつの方法の参考になれば幸いです。

モンステラの基本情報

| 植物名 | モンステラ Monstera |

|---|---|

| 科目/属性 | サトイモ科/モンステラ属 |

| 原産地 | 中央アメリカの熱帯雨林、南アフリカ中心 |

| 日当たり | 半日陰 ? |

| 温度 | 最低10℃以上? 20度〜30度くらいが良いと思います |

| 耐寒性 | 普通? |

| 耐暑性 | 強い? |

| 照度 | 500~10,000lux※農水省データより |

| 耐乾性 | 普通(強いと思います) |

| 耐湿性 | 強い(鉢内が過湿になると根腐れリスクあり) |

| 水やり | 水切れにも強いので、土の表面数センチが乾いたら水やりまたは鉢が乾いたら水やり |

| 花・果実 | 美味しいらしい |

野生のモンステラはジャングルのような場所に生息し、地面を這うように成長するようです。気根を使って岩や木に着生すると、そこから大きく成長するそうです。

モンステラ(デリシオーサ)の特徴である葉の切れ込みや穴の理由は諸説あり、光を下の葉に届けて効率的に光合成するためとか、大きな葉が折れないためと言われています。

植物園でもモンステラが大量の気根を垂らして、岩や木に着生している姿を観ることができます。

モンステラの基本的な育て方

育て方は私の経験と国内外の情報を調べて整理し、自分がやろうと思っている(やっている)モンステラの育成方法をご紹介します。シロウト園芸の環境は東京都内の(突風が吹く)高層(ボロ)マンションの上層階東向きです。参考になれば幸いです。

光

モンステラを早く大きく育てるには、可能な限り葉焼けしない範囲でできるだけ強い光を当てるのが良いと考えています。私は東向きベランダで遮光なし、または東向き窓際カーテンなし、室内はLEDライトでモンステラを育てています。

モンステラの飽和照度が1万luxですが、〜3万luxくらいまでは斑入りであっても葉焼けしないと考えています。ちなみに私の家のベランダは風が強いので風が影響しているのかもしれませんが、葉焼けしやすい黄斑のボルシギアナオーレアの子苗でも、東向きのベランダ真夏の4~5時間の直射日光(10万lux)で葉焼けしませんでした。

ただし、直射日光にあたっていたモンステラでも、台風で3日間室内に取り込んだあとに直射日光に当てたら葉焼けしたので、強い光に当てるときは少しずつ慣らすのが大切かなと思います。

逆に、普通の光が弱い室内環境にあるモンステラは徒長してしまっていて、葉が小さくなったり切れ込みが無くなったりしていました。

最低でも2,000luxは欲しいと考えています。

観葉植物の光については以下の記事でまとめています。

用土

モンステラは通気性、排水性がよい用土が良いとされています。そして誰かが「モンステラを乾燥で枯らすのは難しいが、根腐れで枯らすのは簡単」と仰っていましたし、私もそう思います。

通気性がよくて排水性が良い用土と言われても難しいと思いますが、水をたっぷりあげたあとに何日で乾くのか?をベースに考えるのが良いと思います。

光、温度、湿度、風、土、鉢のサイズ、株の大きさで必要な水の量は変わります。

水やりをしたときに水がなかなか土に入っていかないようであれば、排水性が悪いと考えて良いかと思います。

モンステラに最適な用土については日々模索中なので、詳細はこちらの記事でアップデートしていきます。

温度・湿度

モンステラの適温は20度〜30度くらい、湿度は50%~70%くらいが良い気がします。

モンステラの温度や湿度は株の状態、株のサイズ、斑の有無によって変わると考えています。

モンステラの温度は日本の環境だと5度~であれば育つと思います。5度を下回ったことはないですが、 寒くなると葉が黒く枯れてしまいますが、茎だけ残るということもあるみたいで、その場合は暖かくなるとまた新芽がでてくるそうです。

真夏のベランダ環境でもとくに問題なく育っていたので、~37度くらいであれば問題なく育っています。

モンステラの湿度は60%~70%くらいが最適かと感じています。高い湿度の状態、80%以上の環境でも大丈夫ですが高すぎる湿度環境では一部の斑入り(ボルシギアナオーレア、ホワイトタイガー)が葉焼け?斑が痛んだり、葉にカビ?が生えました。

低湿度の検証はあまりできていませんが、斑入り以外はそこまで気にする必要はないのかなと思います。斑入りの斑が焼ける原因は不明ですが、低湿度が原因とも言われています。

水やり・風・肥料・お手入れ

モンステラの水やりは表土数センチが乾いたら水やりといいますが、完全に乾いたら(~20%くらい)で水やりで良いかなと思います。

私が重視しているのが風で、強風環境でモンステラの育成を検証しました。

モンステラの育成時に風をあてることで

- 葉の切れ込みが入りやすく、穴が空きやすくなった

- 用土のカビを防ぐ(ココチップはカビやすい気がする)

- 徒長を防ぎ、節間、葉柄が短くなる

- 通気性が上がり、根張り防止になる

という効果がありました。風の強さは大株だと突風レベルでも大丈夫、子株でも葉が揺れるくらいが良いかなと考えています。風が吹くことでエチレンという植物ホルモンが分泌されるようです。

私はモンステラを育てるときは、室内温室ではサーキュレーター(扇風機)は24時間稼働、室内では扇風機やサーキュレーターで風をあてています。

モンステラの肥料は植替え時にマグァンプKの中粒、もしくは大粒を適量入れて、成長期には月2回、液体肥料を与えています。液体肥料はハイポネックス原液、微粉ハイポネックス、住友液肥1号を交互に与えています。

いつ肥料をあげたかわからなくなるので、月末と月中を肥料デーにしています。

ハイポネックス原液は持続性が高いが即効性が低く、肥料焼けしにくいと肥料として使っています。住友液肥1号は即効性が高い肥料として使っています。

活力剤は不定期で水やり2回に1回程度、リキダスを与えています。

液体肥料、活力剤ともに薄めで与えるようにしています。

うちのモンステラの水やりは底面給水、葉水はしていません。その方法や理由については以下の記事をご覧ください。

超基本的なモンステラを早く大きく育てる方法

家庭でモンステラを早く大きく育てるには、

- きちんと強い日光(光)に当てる

- きちんとした用土(培養土)を使う

- 水や肥料も適度にあげる

- 風を当てる

これだけです。上から順に、大切だと思うものをリストアップしています。

強い光に当てる

日光(明るさ)を勘違いしている人がめちゃくちゃ多い気がします。半日陰や薄いレース越しのカーテンの光とか、モンステラは耐陰性が強いので、明るさが少なくても育つとか。。

(飽和照度内で)強い光に当てるほうが育ちます。

当たり前ですよね。半日陰というと暗いイメージになりますが半日向と考えると日光が必要なことがわかります。

地域にもよりますが、東京だと夏でも東向きだと屋外でも葉焼けしません。モンステラは斑入りでなければ葉も厚いし、葉焼けの耐性も強いと思います。私の環境では斑入りでも葉焼けしませんでした。

ただ、「モンステラやポトスなど観葉植物育成に必要な明るさ、湿度、乾燥など」の記事でもご紹介しましたが、植物には飽和照度があり、一定の明るさ以上は無意味になります。

モンステラは1万luxらしいので、冬の晴天が3~5万luxくらい。東向きとはいえ夏の日光は過剰です。

ですが、室内であれば夏の南向きや西向きを除いて、葉焼けしない範囲でなるべく明るい場所において、光合成させることが大切だと考えています。

ちなみに十分な光にあたっていないモンステラは徒長しがちで、葉が割れなかったり、同じサイズの葉が続いたり、葉柄が伸びたりしています。

光を強くするときはいきなり強くすると葉焼け(焦げる)しやすいので、徐々に光に慣れさせると良いです。

風を当てる

モンステラの風に関しては7月時点で検証中で、植物には葉が揺れるか揺れないかくらいの風が良いとされていますが、風をあてるほうが葉が割れやすい気がしています。それも強めの風。

まだ経験が少ないですが、風が強かったダイソーのモンステラの葉と温室で扇風機にあたっていたモンステラの葉は順調に割れて、葉が揺れるかゆれないかくらいの風だった温室のモンステラは割れが減りました。

風の効果や作用として、大きく2つ。

- 株や土が乾きやすくなる

- エチレン(ガス)が発生し、横方向の成長を促す

エチレンは成長を遅らせるデメリットもあるし、株や土が乾きやすくなるデメリットもありますが、エチレンによる横方向の成長=徒長対策=根をしっかり張らせるメリットがあります。

株や土が乾きやすくなる=カビや菌の発生を抑制、根腐れ防止にもなります。

私は用土にベラボン(ココチップ)を使うことが多いですが、風がない環境でベラボン100%で植えていたときは表土にカビが生えました。

私は温室は24時間、部屋は昼間はなるべく風をあてるようにしています。

水や肥料も適度にあげる

鉢が乾いたら(~20%)水やり、肥料は月2回。

私は元肥としてマグァンプKを入れていて、液体肥料を3種類、ハイポネックス原液と微粉ハイポネックス、住友液肥1号を交互に月2回、成長している株に与えています。

水やりはとても難しいですが、すごくシンプルで私も心がけていることとして、

モンステラは水やりを忘れて枯れることはほぼ無いけど、水やりすぎて枯れる(根腐れ)はよくある

ということです。

葉も厚く、根も太いモンステラはかなり丈夫です。ですが腐るのはどうしようもありません。

「こんな状態でよく生きていたな」というレベルにほぼ放置されていたモンステラを復活させたことがあり、YouTubeで紹介しています。

適度な水というのは難しいですが、モンステラを育てるうえでは、あげすぎないように注意するのが良いと思います。

私はモンステラを底面給水で育てており、葉水はしていません。その理由は以下の記事をご覧ください。

さらにモンステラを早く大きく育てるには?

モンステラの気根を可能な限り鉢に入れる

モンステラの茎から生えてくる気根。モンステラの気根は湿度が高いと出てくるといわれていますが、湿度が高くなくても伸びている気もします。

モンステラの気根は切っても切らなくても良いという意見がありますが、切らずに鉢に誘導して土に植えるのがオススメです。

モンステラの気根にはいくつかの役割があるとされていて、

- 蒸散と空気中の水分を吸う

- モンステラを支える

- 木などに着生する

- 土や水苔に埋まると根っこの代わりになる

などなど。

他にも増殖時に気根があると成功率が上がります。

モンステラの気根を切るのはもったいなさすぎです。

モンステラは鉢内いっぱいに根を張るので、鉢に入らきらなくなるときもありますが、そのときはある程度の長さでカットしておくか、鉢カバーにでも入れておくと良いかなと。ちなみに気根を水の入ったペットボトルに入れると給水してくれるようです。

また、鉢から飛び出したモンステラの気根(根っこ)は戻せないようであればカットしています。カットすることで側根がでるのを期待するのと、伸び続けるので無駄なエネルギーを消費させないようにしています。

モスポールに立てる

モス(水苔)を詰めたモスポールでモンステラを育てるのが人気です。

私は以前は全てのモンステラにモスポールを立てていたのですが、最近はデリシオーサにはモスポールが不要だと考えて立てていません。デリシオーサは支柱があれば十分な気がしています。

デリシオーサ var.ボルシギアナや節間が長いモンステラ、蔓性が強いモンステラはモスポールがあると大きく安定して育ちます。

モスポールの詳細については以下の記事をご覧ください。

斑入りモンステラの基本的な育て方

葉に白や黄色、クリーム色、ミント色などの模様が入る斑入りモンステラ。バリエガータとかバリエゲーテッドとかの名前がついていたり、ホワイトタイガーやオーレアなど名前がついていたりもします。

斑入りモンステラは葉焼け(葉の痛み)に注意

斑入りモンステラも基本的な用土や育て方は普通のモンステラと変わらないと感じています。

違う部分は葉焼けのしやすさというか、斑の部分が痛みやすいこと。斑が葉焼けするという表現を良くされていますが、私は葉焼けによるもの(だけ)だと思えないので、斑の痛みとして表現します。

モンステラの斑が痛む原因は実際には良くわかりませんが、よく言われている原因は

- 強い光に当たる

- 湿度が低い

が多いかなと思います。また、モンステラをモスポールに立てると、葉に近い気根から水と栄養を吸えるので斑が痛みにくくなるとも言われています。

私が他にモンステラの斑痛みについて経験したことをご紹介しておくと、

- 温室上段からの垂れた水があたったところから痛み、斑全体に広がった

- 湿度80以上の温室にあったフルムーンのホワイトタイガーを常湿60%環境に出したところ、斑の痛みが収まった

- 真夏の東向きのベランダにボルシギアナ ‘オーレア’の子株、ボルシギアナ ‘アルボ’の子株を出していても葉焼けしなかった

- モスポールの有無と斑の痛みに関する差がわからなかった

というところでしょうか。

なので、私はモンステラの斑が葉焼けするのは、シンプルにモンステラの斑は痛みやすいだけと考えています。

斑入りモンステラは成長が遅い

ほぼフルムーンのモンステラ・デリシオーサ var.ボルシギアナ ‘ホワイトタイガー’を育てていますが、斑が多いと成長は遅いと感じますし、大きくなりにくいと感じています。

オーレアやイエローマリリンなど、黄色の斑は葉緑素があるのとかと思っていましたが、そうでもないように感じています。

斑入りモンステラはモンステラの種類、斑の入り方、斑の量、斑の色で痛みやすさが変わる

斑入りモンステラは、葉の厚いデリシオーサよりもボルシギアナのほうが痛みやすいと言われていますし、私もそう感じます。

斑の入り方についてはタイコンステレーションのような散り斑部分は痛みにくく、フルムーンのように葉の全体が斑になっているのは痛みやすいです。

斑の色に関しては、黄色斑>白斑>緑斑の順に痛みやすいと感じています。ミント斑は・・・白斑よりも痛みにくいですかね。。。わからんです。

斑入りモンステラがなくなってしまった、増えすぎてしまったら?

成長に伴い斑入りモンステラの斑が無くなる、増える原因はよくわかりません。というかわかってないそうです。

たとえばホワイトモンスターといわれるミント斑のモンステラ・デリシオーサは大きくなると斑がなくなりやすいと言われています。そうなると成長により斑がなくなる性質を持った種類ということになります。

モンステラの斑は区分キメラといわれる斑らしく、調べたところ、私は光や肥料などの育成環境では変わらないと考えています。

なので、私は斑を増やす、減らすいは切り戻しをするしかないと考えています。詳細については以下の記事をご覧ください。

マドカズラなどつる性のモンステラの育て方

マドカズラ(モンステラ・アダンソニー)、オブリクアなどのつる性のモンステラ、茎が細く、そのまま育てると垂れるモンステラの育て方をご紹介します。

私はつる性のモンステラを他のモンステラと同じ育て方で育てています。

つる性のモンステラの中にはレクレリアナやジェイドウィングのように成長に伴って葉や茎が変わるものがあります。レクレリアナは成長に伴い葉に穴が空きます。

つる性モンステラの育て方(仕立て方)は大きく4つあると思っています。

- 寄せ植えする

- モスポール(支柱)に立てる

- 小さいままキープする

- 垂らして育てる

マドカズラなどは、モスポールに立てることで葉が大きくなります。葉を大きく育したいかどうか?で育て方が変わります。

Instagramではモスポールに立てて大きな葉になったマドカズラを見かけることが多いです。ただ、成長がかなり早いのでモスポールをすぐに登りきってしまいます。

私はそこまで大きくしたことはないですが、大きなマドカズラなどをつくっている人は、きちんとモスポールに肥料を与え、何度かモスポールを切り戻して大きくしている方が多い気がします。

その他の育て方の場合はポトスなどと同様に、寄せ植えにしたりコンパクトなままキープしたりできますが、垂らす場合は葉が小さくなり、節間が長くなります。

つる性モンステラはモンステラ・デリシオーサなどと同様に気根がでますが、デリシオーサほど太くないのですぐに傷んでしまいます。

植物の基本的な育成・成長のルール

植物の生態を細かく書いてもややこしい(理解もしていない)ので、簡単に書くと、

植物は生育温度、湿度内にいて、光を浴びて水と栄養と空気をつかって成長する。

普通ですよね。笑

ここからがポイントで上記のルールを少し掘り下げると、

- 植物は光が強いとより多くの水や栄養を必要とする

- 植物は光が弱いと必要な水や栄養が減る

- 植物は生育温度以外だと成長が鈍る、または止まる、または枯れる

- 水と栄養は過剰になると悪影響を及ぼす

- 水と栄養は不足すると成長が鈍る

- 風が強いと必要な水が増える

ということになり、条件によって必要な水や肥料が変わるということです。

なので上述しましたが、土が乾くスピードを目安にするのがわかりやすく、モンステラは2~7日くらいで土が乾く=バランスがとれているということになるんじゃないかなと思います。

1日2回など世話ができないスピードで土が乾くときは、どれかの条件を見直す、日当たりを下げる、風を減らすなど。

2週間経っても水が乾かないなら日当たりを強くしたり、風を増やしたりすれば改善します。

まぁ鉢を小さくしたり大きくしたり、用土を替えたりで調整も可能ですが。

モンステラはざっくり気温20~30度、湿度60~80%くらいの環境で1万luxの光が8~12時間くらいある環境がベストなのかなと思います。

なので、ルールを理解していると、自分にとって調整しやすい方法で調整できるので楽なんじゃないかと思います。

間違いな気がするモンステラを大きく育てる育成方法の考察

私が少ない短い経験ですが、モンステラを大きく育てる方法として言われているけど違うんじゃないかなと思うけどよく言われていることについての考察です。

葉の剪定をすると大きくなる

古い葉をとると大きくなるといわれますが、シンプルに光合成量が減るので成長は鈍化するんじゃないかと思います。

塊根植物のアデニウムとガジュマルの幹(塊根)を太らせる方法としても剪定が良いとよく言われますが、いくつか検証を見た結果、剪定しないものが一番成長していました。

可能性があるとすれば、

- 根づまりしていて根が増やせない状況の場合

- 傷つけられた植物はなにかしらのSOSを出して生育を促進する???

くらいですが、可能性は低いと思います。

またモンステラの葉を頂芽1枚を残して全て落とすと小さい葉が出るようです。そうかんがえると剪定で大きくなる可能性は低いかなと考えています。

葉が存在することで必要なエネルギー < 生み出すエネルギー

であるからこそ、株が大きく成長するのではないかと考えています。

鉢を大きくする

根の量=成長速度なので、これも間違っていませんが、必要以上の鉢サイズは根腐れリスクをあげるだけです。

根腐れすると成長を大きく阻害しますし、枯れるリスクもあります。

根の成長を阻害するほどの小さいサイズは困りますが、適度な鉢が良いし、早く成長させたいなら成長に応じて鉢増しするのが良いかと思います。

また海外の方で鉢を小さくして根詰まりぎみにすると葉が大きくなる、成長が早くなると言っている方もいましたが、違うかなと考えています。

肥料をあげる

肥料が成長を促進するのは間違いありませんが、上述したバランスが大事で、過剰な肥料は害でしかありません。

過剰な肥料は徒長の原因になり、根腐れすると成長を大きく阻害し、枯れるリスクになります。

モスポール(支柱)に立てる

モンステラは蔓性(半蔓性)の植物なので、現地では木などに着生して生きています。もともと葉が大きく不安定なので、不安定な状態だと葉や茎を大きくすることを抑制しているようで、モスポールを立てて活着すると大きく成長しやすくなります。

ただ、モスポールを立てるだけでは成長を促進できません。

モンステラを大きく育てるにはきちんとモスポールに活着させることが大切で、モスポールをたててモスポールとモンステラをふわっとくっつけている人もいますが、効果は薄いと思います。

気根ががっちりとモスポールや支柱をつかんで、モスポールや支柱に沿って成長するようになると、大きく成長するようになると思います。

間違いだらけのモンステラ育成方法

植物の専門家の方でも、全ての植物に精通しているわけじゃないなといろんな情報に触れて、検証をしていて感じます。園芸のプロみたいな方がどんでもない方法をやっていたり、誤った情報を堂々と話していたりすることが少なくないです。

- 試行回数が少なすぎる

- 条件があっていない

- 条件を考慮されていない

などなど、「私ができたから、これが正しい」という意見だけならまだしも、ネットや他植物の知識を鵜呑みにして話していることが多すぎる気がしています。

また、園芸のプロが温室でテストした結果だけを持って「●●は✕✕です」と断言しているケースも多いです。一般家庭と風、温度、湿度、日光が整った温室では条件が違いすぎて、参考にはなれど断言できるものではありません。

AとBを比較するにはAとBの条件をできるだけ合わせ、比較したいポイントだけを変えて比較検証する、できるだけの多くの数でやるのが基本ですが、それを守れていない人も多いです。

情報がアップデートされていない人も多いです。モンステラ・アダンソニーを小さいモンステラのことを指していたり、サンセベリアはドラセナ属に変わったのにドラセナ属じゃなかったり。

私が上述した内容の中でも「東向きの窓際ならモンステラは日焼けしないからどんどん日光に当てろ」とも言えるのですが、窓とベランダの距離、窓ガラスの材質、北海道なのか沖縄なのか、気温、湿度によっても変わるので、断言できません。という当たり前のことが当たり前じゃないのがびっくりします。

園芸の情報だけではなく他の情報でもそうですが、知識が少ない人ほど断定的に自信を持って話します。それはダニングクルーガー効果と言われています。

さらにYouTubeになると、より強く断言したほうが視聴数、視聴者を獲得できるので、デタラメなほど視聴数、再生数がとれ、デタラメな情報が拡散します。●万人チャンネル登録者数がいる、再生数が多い=信用できるではないのですが、そう考えてしまう人が多いのも仕方ないですよね。

ちなみに私が一番参考にさせていただいているYouTubeは、「らんまるの園芸チャンネル」さんです。

上記の記載の基本知識がしっかりしているので、とても勉強になります。メインで育てている植物は全く違いますが・・・涙

なので、私は、

- いろんな人の意見を見るようする(とくに反対意見や海外の意見)

- 自分でも試せるものは試す

- 可能なものは定量的に測る

ということを気をつけています。

反対意見を見ることで葉水をやめるきっかけになりました。照度計や水分計を使って定量的に把握するようにしています。照度計により、ベランダの広さの違いが部屋の明るさに大きな差があることに気づけたし、北側窓際でも意外と明るいことに気づきました。

アグラオネマピクタムトリカラーの花芽はとれ、底面給水はダメ、葉水はできる限りやれ、アデニウムはカットして幹を太らせろなどなど言われますが、私はいろいろ調べてアグラオネマピクタムトリカラーの花芽は場合によりとる、底面給水はする、葉水はほぼしない、アデニウムは基本カットしないなど、いろんな意見をもとに、自分で仮説をたて、判断して行動しています。

なので、これら私がお伝えしたことも園芸シロウトの一意見であり、浅い考察です。仮説と検証もしていますが、あくまで室内園芸レベルなので何十、何百と検証することもできません。

園芸業界を批判したいわけではなく、誤った意見で植物をダメにしてしまう人を減らせればと思い、この記事を書きました。

この記事を読んだ人がいろんな意見を集め、一人でも多くの人の大切な植物が元気に育つための一助になれば幸いです。

間違い、不明なことがあれば気軽にコメントください。

コメント